水與綠的大樹教室—共生五感的環境美學

消逝的「湧泉」與埤塘

桃園市八德區霄裡國民小學位於八德市的郊區,民國39 年獨立招生至今已有59年,是一所中小型學校,目前學生人數約215人左右。宵裡國小地處山谷間的隘地,自古以來即為湧泉帶,整個霄裡的崁腳下出現許多泉水坑,提供在地居民充足的水源。日治時期在今校門左側利用湧泉埤塘作為水生植物研究所,之後荒廢已久,為免發生危險,校方建置高牆將學校與埤塘阻絕。另一方面,曾流經校園進入到附近水田的灌溉渠道,學校初以兩道水閘門控管,之後水利會將灌溉系統換道,但花圃內地勢較低處仍會殘留部份水流淤積,長期產生蚊蠅孳生的困擾。

|

|

歷史共業下的錯誤產物?

此片花圃的前身是個水池,戰後國民政府來台後,闢建了象徵中國大陸的秋海棠與台灣、海南島等一大兩小的水池,現任校長進行空間美化,將秋海棠的水池改建成花圃,但依舊無法解決蚊蠅孳生等環境問題。因此,本次「校園美感再造計畫」,校方申請經費僅約一般改造學校的一半,僅約5-60萬,僅希望進行清除工作,將花圃打掉變成草地,並藉此將旁邊凌亂的樹林進行疏枝,減少蚊蠅孳生,也提供學童更多活動的空間。

|

|

|

|

|

|

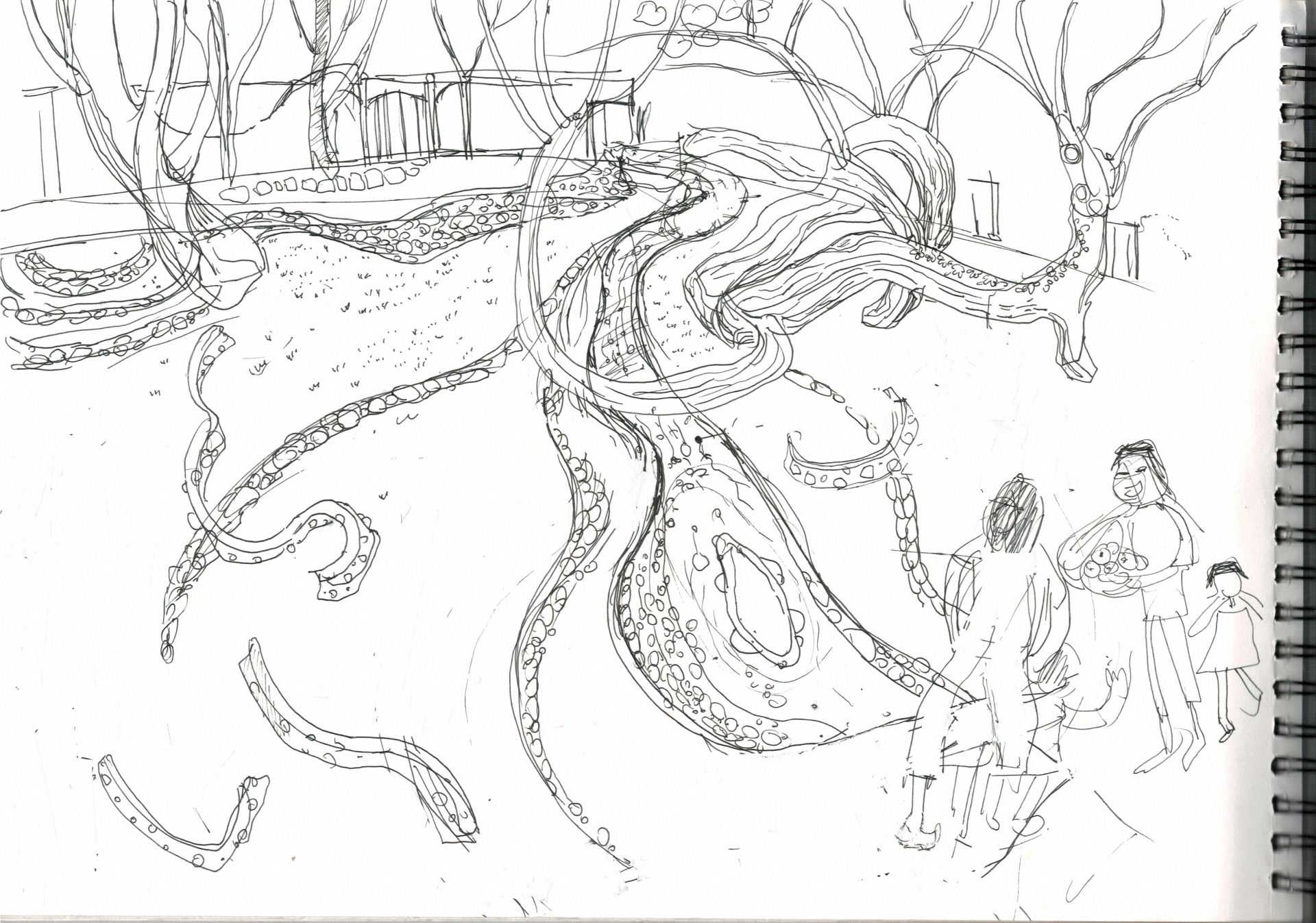

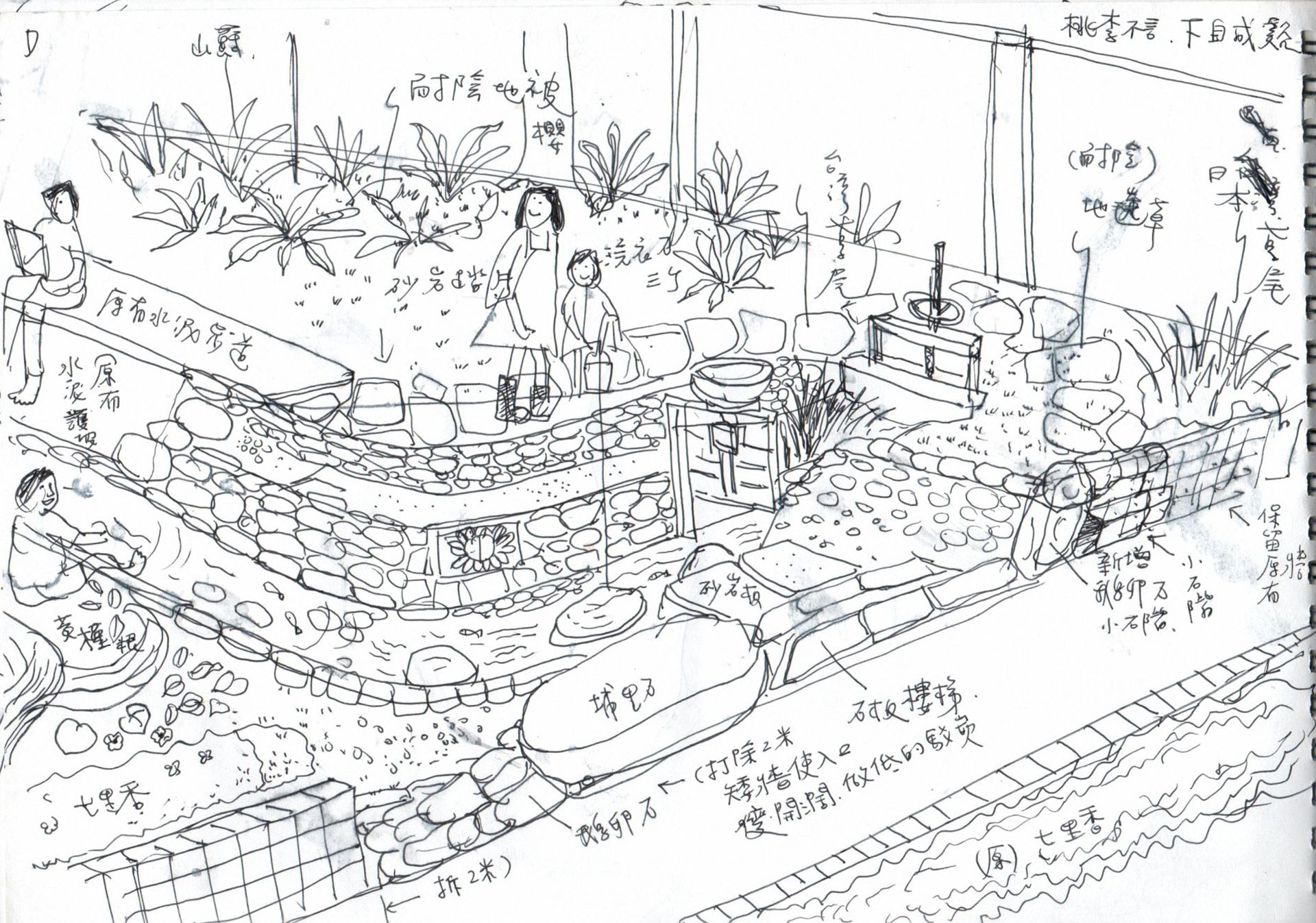

「老件新生」改造的契機

輔導團隊進到學校後,看到了校內百年黃槿、湧泉與埤塘、客家文化與鄰近社區參與等有利因素,認為應擴充霄裡國小的計畫,幾經與校方溝通,達成了「老件新生」的計畫共識。舊有花圃被切開後的老間,重新作為形塑空間鋪陳的線條;關掉的水閘門再度打開,流動的水減少蚊蠅孳生,也為環境帶來生機;原把樹夾包覆的水泥的駁坎打掉,百年黃槿樹變身為遮蔭的所在,陽光灑落在隨風搖曳的黃槿枝條呼應了老件改造堆疊的壘石,成了最自然的「大樹教室」。區內也處處可見文化與生態的鑿痕,石頭是從溪裡撿來的石頭,堆疊的方式是模擬客家壘石的美學;水流波紋的力學設計、水生植物及其生態系下多元性的水生昆蟲。這些序列及層次都成為園區美學點、線、面的重要因子。

|

|

|

|

社區共生的環境體感美學

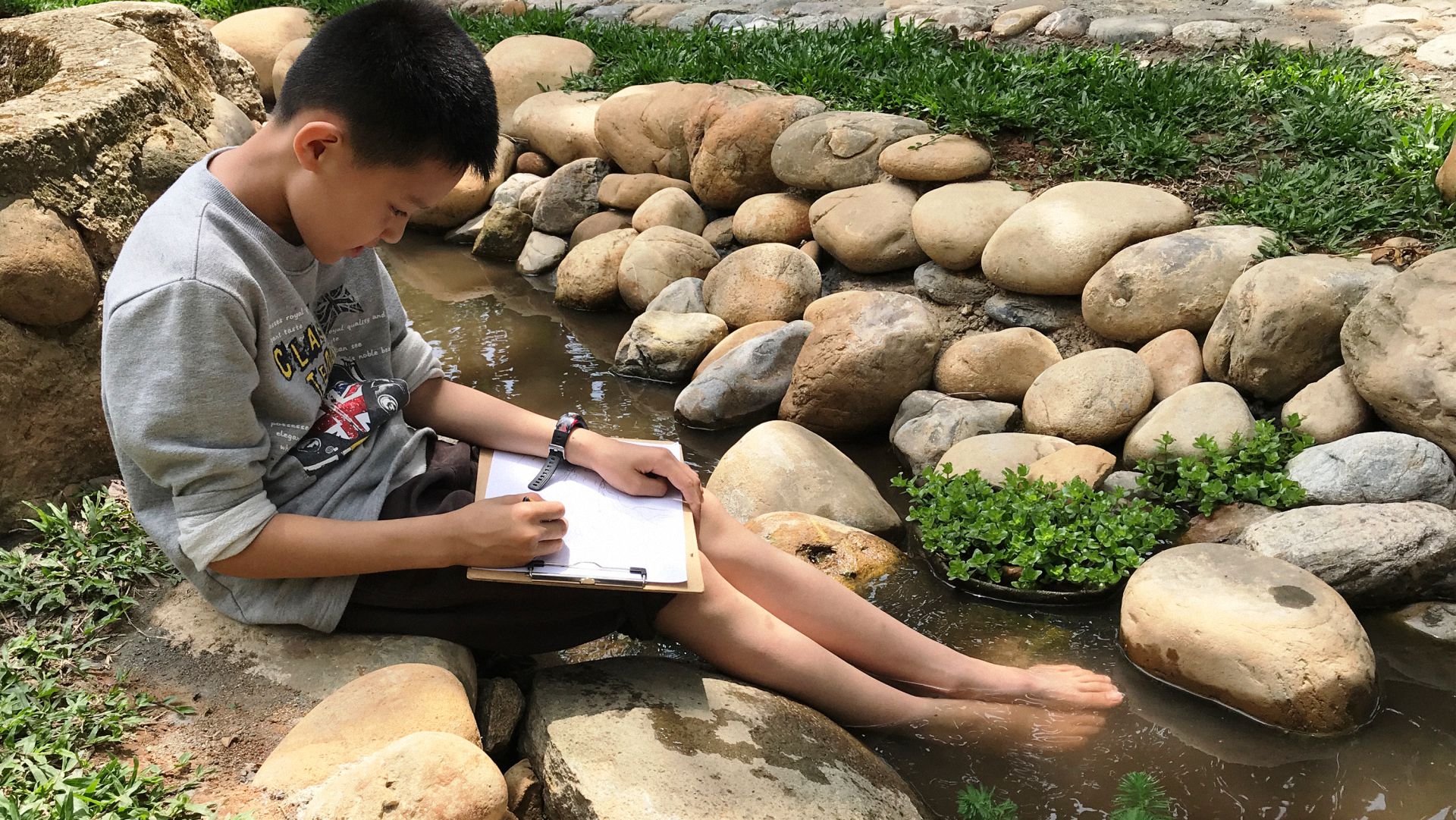

整個過程很重要的是社區參與,地方耆老教導孩子如何堆疊石頭,樹醫生帶領診斷生病的老樹及枝幹修剪,小朋友學會使用工具參與修枝的歷程。因著參與的歷程,會讓孩子對這片花園產生強烈認同,更加珍惜園中樹根草的維護與照顧。

在大家共同努力修建完成後,孩子可以在淺水中嬉戲,特意保留黃槿老樹的樹根成為水流湧泉區的過橋,刻意讓孩子眼睛矇著布,改用身體觸摸樹幹,以觸覺的摸索走過獨木橋,過程中充滿未知冒險,行走過程中也用嗅覺去感受空間中的味道。拋開慣用的視覺思考,打開學生的五感體驗這空間存在的事物。日常,就在黃槿樹下展開各式的課程,在地客家阿嬤用粿的模子,教小朋友使用黃槿的葉子包粿帶回家分享,區內規劃的客家皖衣空間,讓孩子了解客家婦女就地取材的勤樸文化。這些課程無形中也從校園延伸到家庭,將客家文化經過由下而上的良性循環,反饋給孩童的年輕父母。經由宵裡國小校園美感的小小改造,也大大體會到了共生與環境美學的文化深度與底蘊。

|

|

|

|

桃園市霄裡國民小學【大樹教室】