藍染文化基因的美學濾鏡-從發現到認同的過程

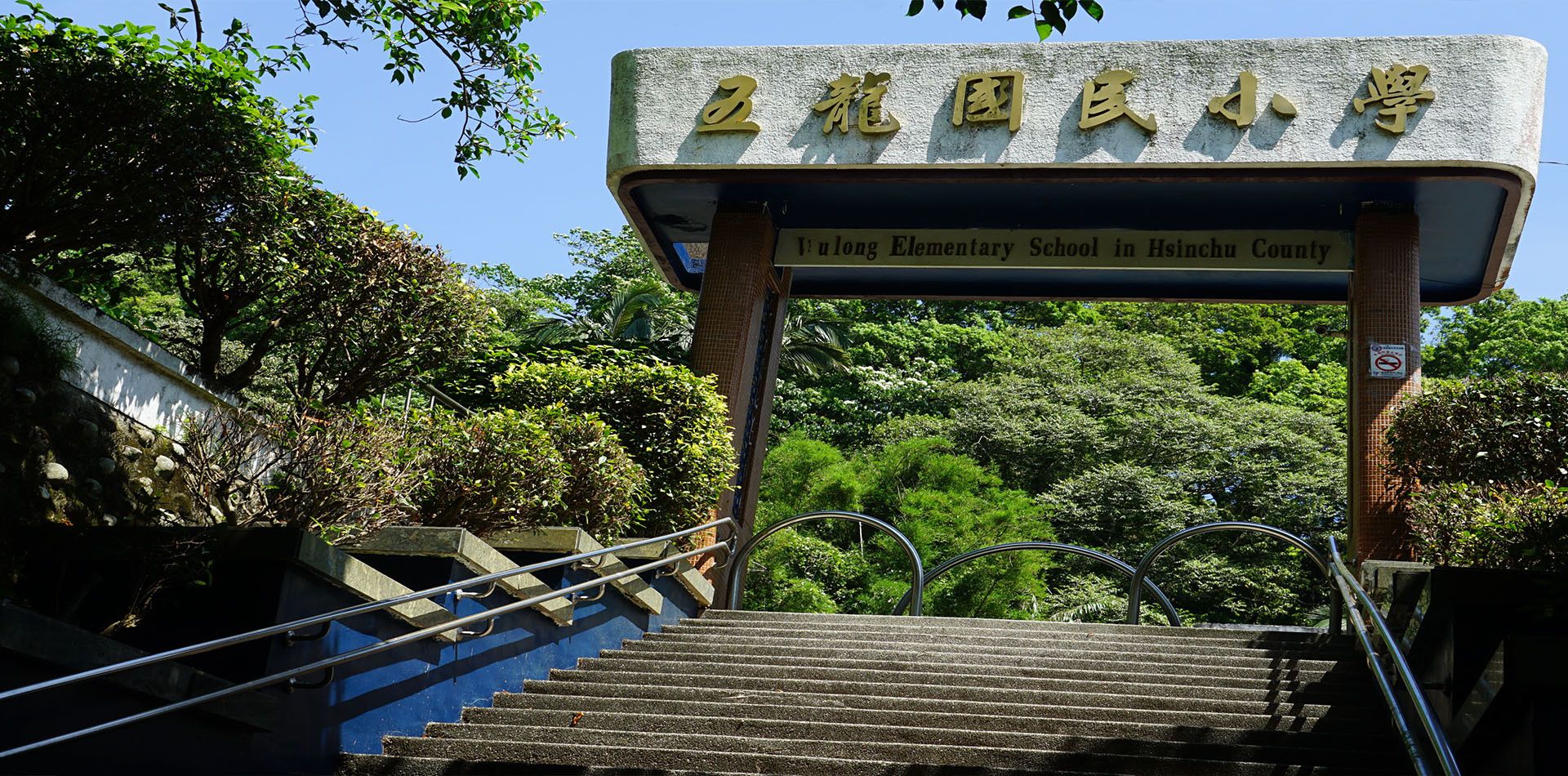

被丘陵與山巒環繞的客家學校

新竹縣芎林鄉五龍國小成立於大正9年(民國9年,1920),日治時期原為九芎林公學校鹿寮坑分教場,建校至今已99年,全校學生60人、教職員工18人,是被丘陵與山巒間包圍的客家迷你小學。距離內灣線雖僅約10分鐘車程,但因山的阻礙影響當地經濟發展,學校弱勢族群佔比高達42%。學校成立雖將屆滿百年,但並未趕上1990年代開始的「社區總體營造」風潮,找到文化基因與社區認同。直到民國99年(2010)開始發展藍染課程,藉由藍染的染織藝術讓學校更具地方特色。

本次學校申請校園美感教育計畫,就是建置專屬的藍染教室。輔導團隊基本上站在鼓勵立場,期待校方將藍染作為探索客家文化基因的媒介;經費使用也不僅侷限於藍染教室,而是要擴大到校園各區域,乃至於連接社區成為藍染文化氛圍的營造。

|

|

摒棄空泛的想像力,發現探索才是教育的主體

輔導團隊認為校園美感教育產生的施作成果並非最重要的成果與目的,在這期間觸發的策略與概念更值得關注。但一般卻常落入以「機能性使用」與「想像力提升」作為衡量指標。弔詭的是在長期匱乏的「想像力教育」環境,卻讓孩子憑空創造「想像力」,形成孩子認為自己沒有「想像力」,落入壓力挫折的惡性循環。五龍國小的案例從顛覆「提升想像力」的概念出發,帶領孩子「發現」。「發現」染織材料與在地自然環境的關係、發現其中蘊藏客家文化基因、「發現」學校與社區環境的關係,從這些「發現」中,構築一種「人」、「他人」、「自然」與「社會」,環環相扣的「關係」與「合作」的美學概念。

輔導團隊帶領的第一個發現並非藍染教室,而是學校一進門像是朝聖的「參山道」,兩旁白色水泥牆斑駁、門內側下緣壁癌情況重新漆上藍色,透過色彩暗示為客家學校的隱喻。回望看到的社區是並不協調的綠色鐵皮屋,校方出面溝通統一漆成藍色,學校兩旁山路及回望的社區,都換裝成「客家藍」,成為環境協調又可代表學校的文化色彩。為回應校方,社區捐錢設置獎助學金,開啟兩者間合作與善意的起點,更讓學校走出圍牆外參與社區事務,爭取更多主動發言的機會。

| 改造前 | |

|

|

| 改造後 | |

|

|

「藍染」作為媒介,尋找「客家」文化DNA

走上斜坡進入校門後,教室是一棟數十年前所建灰黑色如軍營般的二樓建築體,轉進樓梯前貼滿顏色混雜的標語與複製的國外名畫,二樓教室旁角落,則留有不同時期政策推行所購置陳舊且不堪使用的桌椅設備。教室內堆滿雜物,凌亂擁擠的空間缺乏藍染教學所需的機能。輔導團隊一再引導校方的觀念,校園美感教育的重構不僅在施作的藍染教室,從上學的斜坡道到整體校園環境都必須一致性呼應。

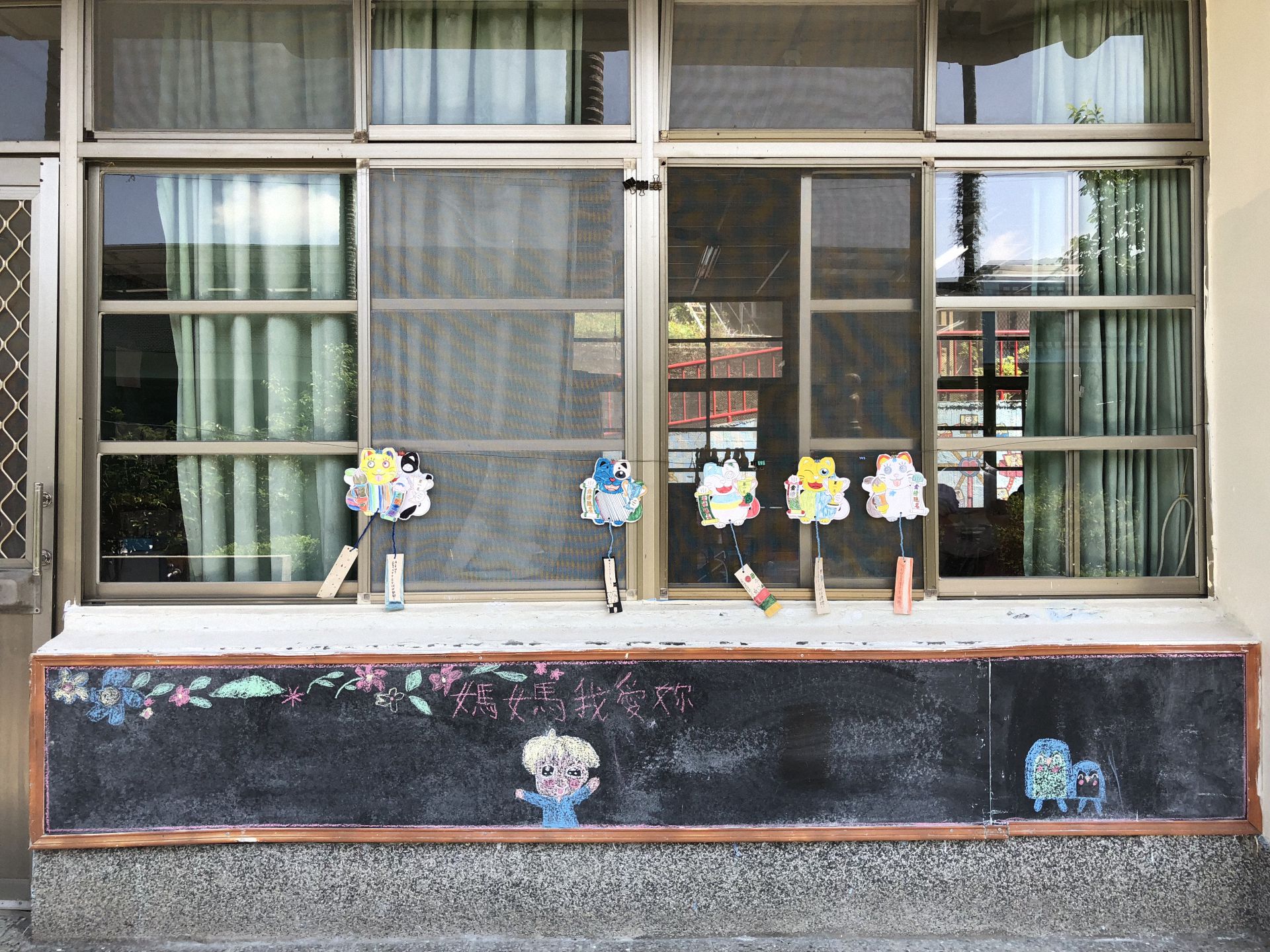

校內改造第一步先將師生協作的藍染圖案轉燒成陶板,掛在二樓的女兒牆;受損樓梯修繕換貼為藍染過程中產生的不同色階,以一階階的刻度敘說染色過程顏色變化的時間觀察;主意象邀請專業藝師與學生合作出山嵐的層次與色彩,曬乾的地點放在戶外,孩子仰頭見藍天、低頭在藍染曬布中奔跑嬉戲;樓梯上來的走廊清除掉堆砌的雜物,將空間鬆綁與釋放,長短不一的藍色水管與層架,呈現出自然律動的趣味,更是師生藍染作品的最佳展示點。

| 改造前 | |

|

|

|

|

| 改造後 | |

|

|

|

|

來自周遭環境的取材,落實校園美感教育的理念

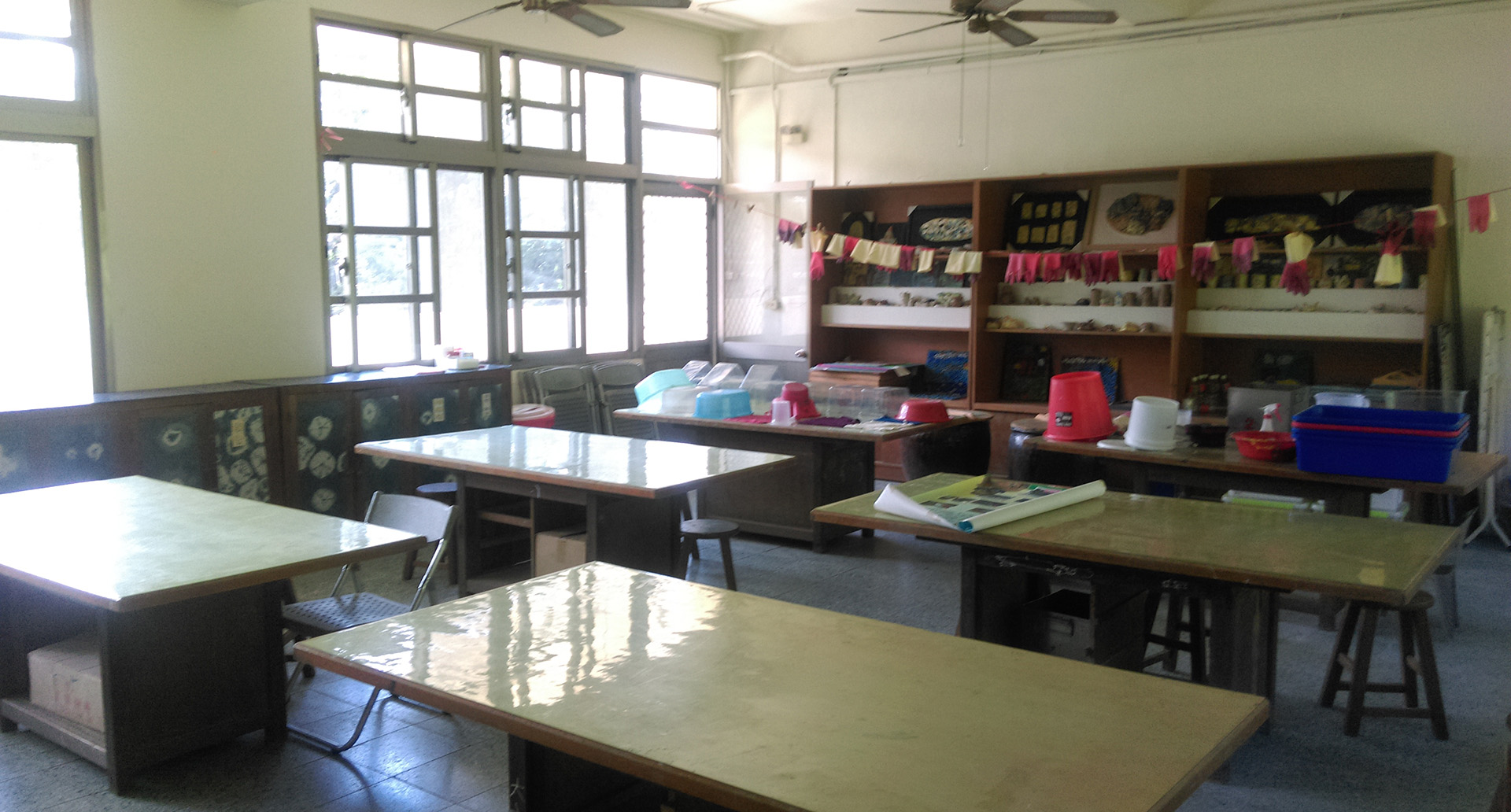

美勞教室改造的藍染課堂,原本堆滿雜物如同儲藏室般的空間,以木窗結合染織的溫潤感取代生硬的工業鋁製門窗,原本蚊蠅孳生的後山,經過簡單整理後,成了探索與取材的自然觀察場。進到教室前的玄關小門,是由學校與附近撿拾回來舊木頭的拼木構成,拼木在時間久遠形成的底漆褪色的紋理,一方面以實物讓學生體會「歷史」與「時間」的意義;一方面也讓學生了解「染」是色彩的概念,而非僅是特定的材質與技術。天花板的日光燈,改造後也巧妙的利用屋樑樑架跟天花層次,加入玻璃紙的元素,讓光線呈現出藍染色光;水泥講台在木頭包覆下鑲嵌藍染作品,制式的椅子被以傳統圓椅取代,幫每張椅子穿上不同的藍染外衣,就像訴說著每個孩子都有的獨特差異;原來的小桌子拼成大桌面,改變了上對下的威權空間關係,呈現出新一代互動、溝通的師生模式;牆面則設置了藍染解說的基因資料庫。改造更延伸到校長室,由學生獎牌的陳列轉變成一幅幅動人的藍染作品,標識著學校藍染的文化基因與成果。

| 改造前 | |

|

|

|

|

| 改造後 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|