水、聲音、光的環境美感教育

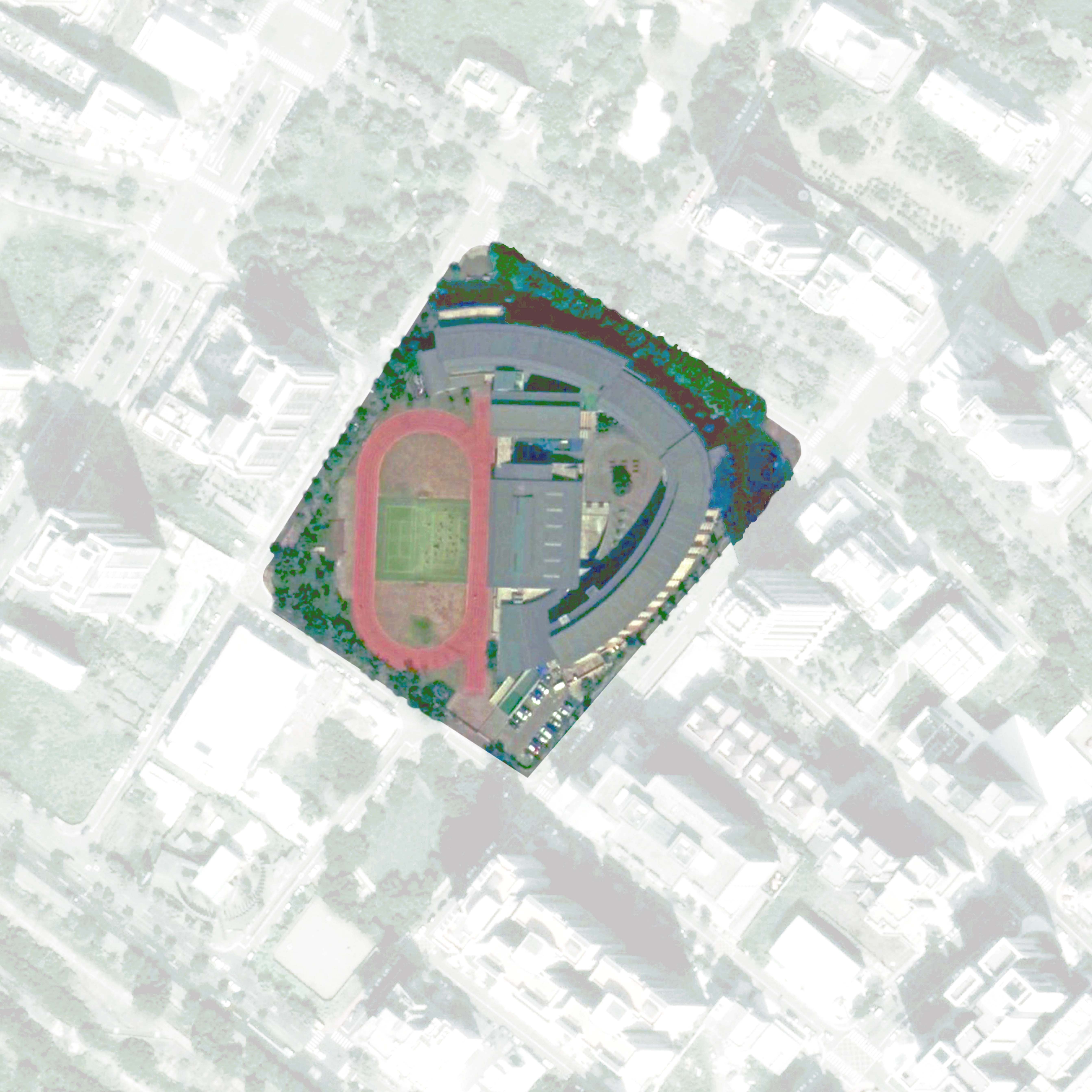

因應新竹高鐵特區發展而成立的東興國小,創建於民國99年,學校座落於方正、整齊的重劃學區內,周邊屬於新建大樓社區。校地呈正方形東北座向,在營建之始,學校建築因應東北季風及沿襲客家圓樓建築形式規劃,弧形建築量體軟化了周邊生硬筆直的街廓印象,使座落於理性市容中的圓弧形校園建築印象,更顯柔和與鮮明,至102年完成全部校舍建造。校園內的建築新穎、優美,尚未形成獨特的校園文化風貌,也缺少自主探索的美感場域,建築間的角落裡,有著格格不入的銳角空間,雖然畸零但卻有向陽的特點,反倒成為校方進行校園美感改造的利基點。原本學校美感環境改造提案鎖定圍牆景觀,委員則希望朝師生長久的使用為改造方向,並以心智鍛鍊發展為主;同時也觀察到位於兩棟教室間的中庭有著充足光線,經常成為學生下課後的運動場所,但缺乏智能性的探索空間營造,於是鎖定在兩棟教室包圍起來的封閉水泥中庭,建議朝遊戲與智能兼具的體驗場域,打造五育並重的遊戲場所。以日光作為主題,透過縱向的裝置藝術設計,將日光、水流、聲音變化交融一起,打造孩童的物理美學體驗場所。

|

|

|

|

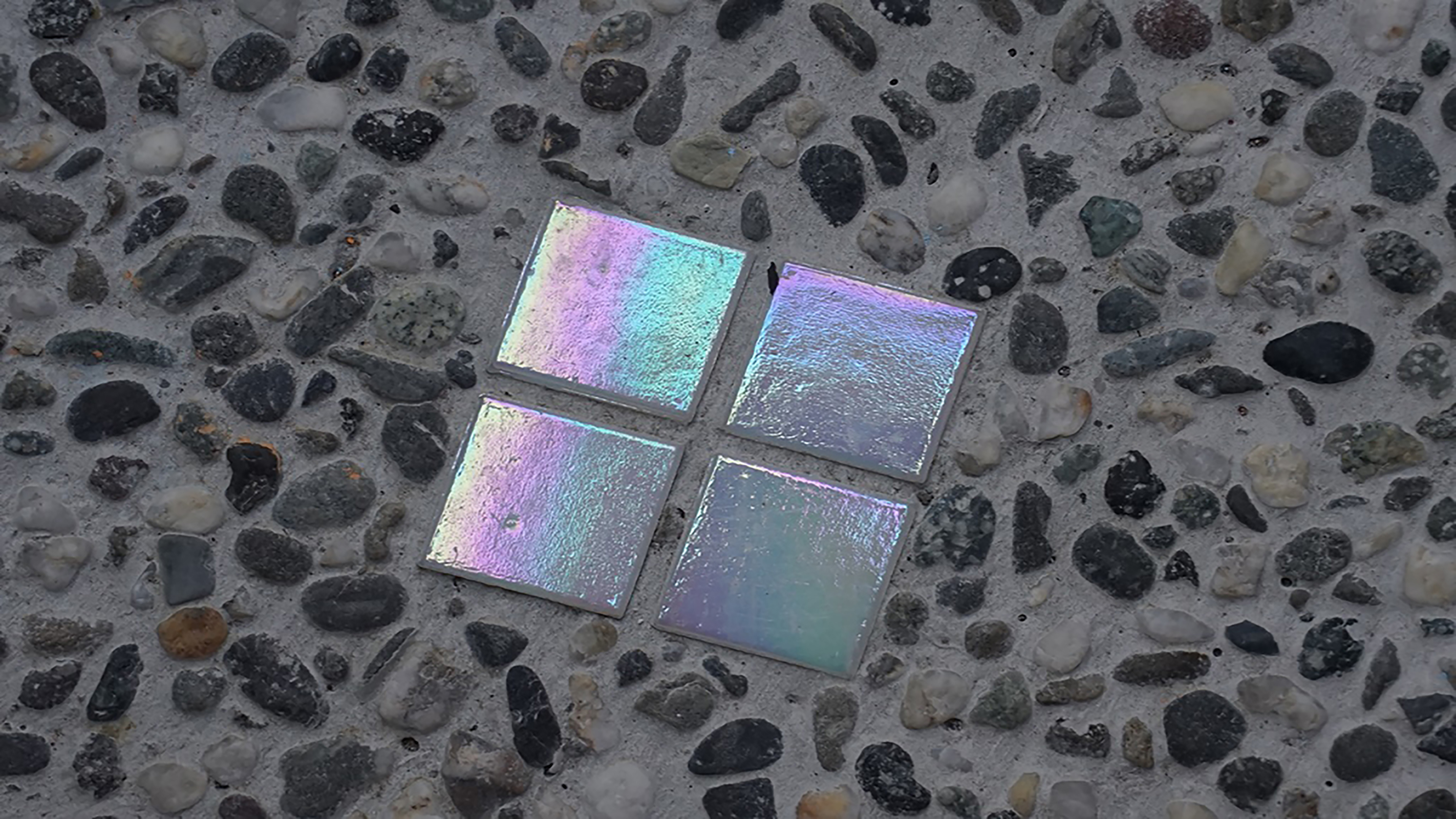

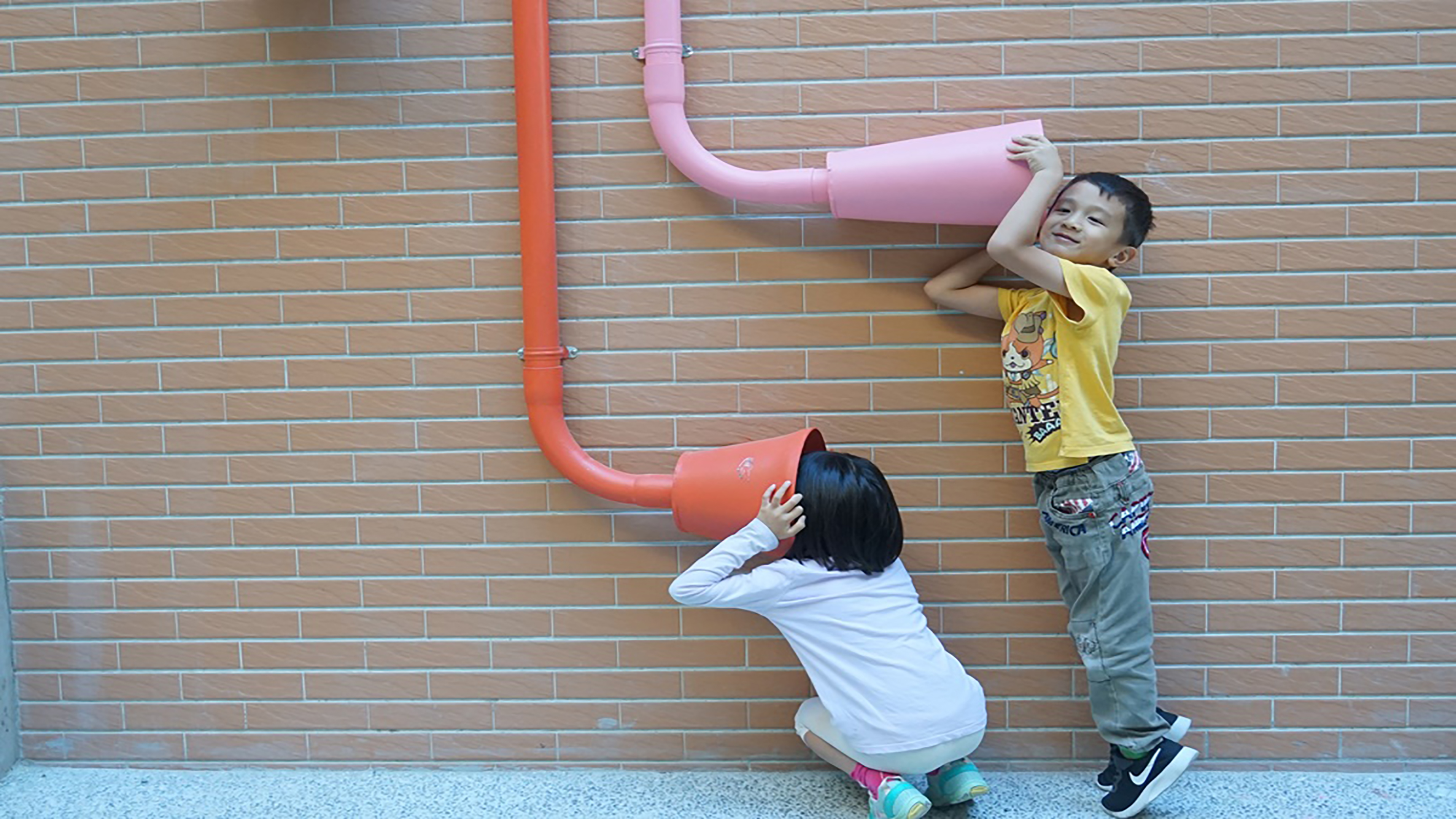

首先以抿石子整地,並鑲嵌不同質感的細石和紋理磁磚,磁磚在日光照耀下如珍珠般閃爍,呈現多彩的折射光線,為地面增添踩踏遊戲的話題與樂趣。中庭在改造過程中有營造坡度,地勢較高處選種一棵青楓,為中庭的四季增添夏綠秋紅的色調;原本單調乏味教室牆面,加上各式蜿蜒形式的傳聲筒,並以客家文化色調著色,代表客家文化的物質象徵與人文內斂。喇叭狀的傳聲筒末端蔓延至4樓,另一頭往下延伸作為學生的傳話端,串起上下樓學生的對話交流。部分傳聲筒更是伸向天空,下雨的時候能透過各種角度將雨水收集管中。集水台選用手工打水幫浦並鋪設黑色鵝卵石,可減緩水柱沖擊檯面造成水花四濺,讓學生可觀察水流撞擊與導流變化等各種流體力學,以及透過鵝卵石的觸摸體驗質感美學,實踐環境美感教育現場。改造後的地板成為學生揮灑創意的大畫布以及教師的戶外教具,用粉筆畫下自己的夢想,也將對光影的觀察與想像化為實體。在地板地處設計成淺水池,在蓄水的同時就能將塗鴉過的地板沖刷乾淨。

|

|

|

|

集水台旁邊設置了小小舞台區,背板懸掛向家長徵集而來不用的鍋碗瓢盆,搭配牆面彎曲的鐵管,可以進行打擊音樂或劇場表演。原本安靜、封閉的水泥中庭,在改造後幻化為流水、聲音,生活觀察的表演遊戲場,學生之間的互動與參與學習,成就生活科學的諸多美感體驗,並了解自然、人文環境相關課程的美感學習。

|

|

校園最邊緣且佔地頗大的西南三角區域,因為就在操場旁邊,為孩子專門打造了集運動與造夢於一身的休憩山丘。在整飭樹林及打造林道曲徑後,運用高地錯落的地貌特點,打造多層次、大斜面的夢想山丘,灰與藍的色彩調性,呼應大地色彩與自由天空,更與教室中庭日光主題不謀而合,灑落的暖陽及樹影交織成移動的自然景觀,乘載學童下課放鬆的身軀,讓孩子以傾斜、舒適之姿,仰望藍天與大地的奧妙層次。基地南側臨頭前溪下游,舊時曾是清代隘口與古河道口的一環,記憶中芒花遍佈、搖曳生姿,於是在操場、運動場、曲徑之間,重新種植象徵往時記憶中的芒草,復原已湮沒的河渠古道足跡,再現古老的地景風貌。

|

|

善用教室中庭充足陽光的特性,增添學童下課後活動提案的選擇性,打破只能運動的空間使用,增加智能方面的活動學習。即使是新穎的校園,卻能充分地利用每一個空間,為有限的下課時間,創造無限的學習時空,開啟師生美學體驗契機點。透過視覺、觸覺等的感官激發,將大自然變化的美學體驗收納於小中庭,不僅反映當地溝渠灌溉文化歷史,更張顯畸零空間的校園學習與生活美感體驗,為新穎校園再添一處師生交流與探索的場域。

|

|