稻田美學場域中找到前行的路

稻田景觀旁的鎮郊國中

霧峰國中民國55年以「大道初級中學霧峰分部」名義對外招生、隔年正式成立「臺中縣立霧峰初級中學」,57年適逢九年國民義務教育推行改制為「臺中縣立霧峰國民中學」至今。成立之初,校址就設在鎮郊,位於通往大里的「國中路」上,西、北側是乾溪、草湖溪交會處,四周被稻田環繞的視野,數十年來並無太大變化。近年來因少子化問題,就讀學生數也從700位遞減至300多位。

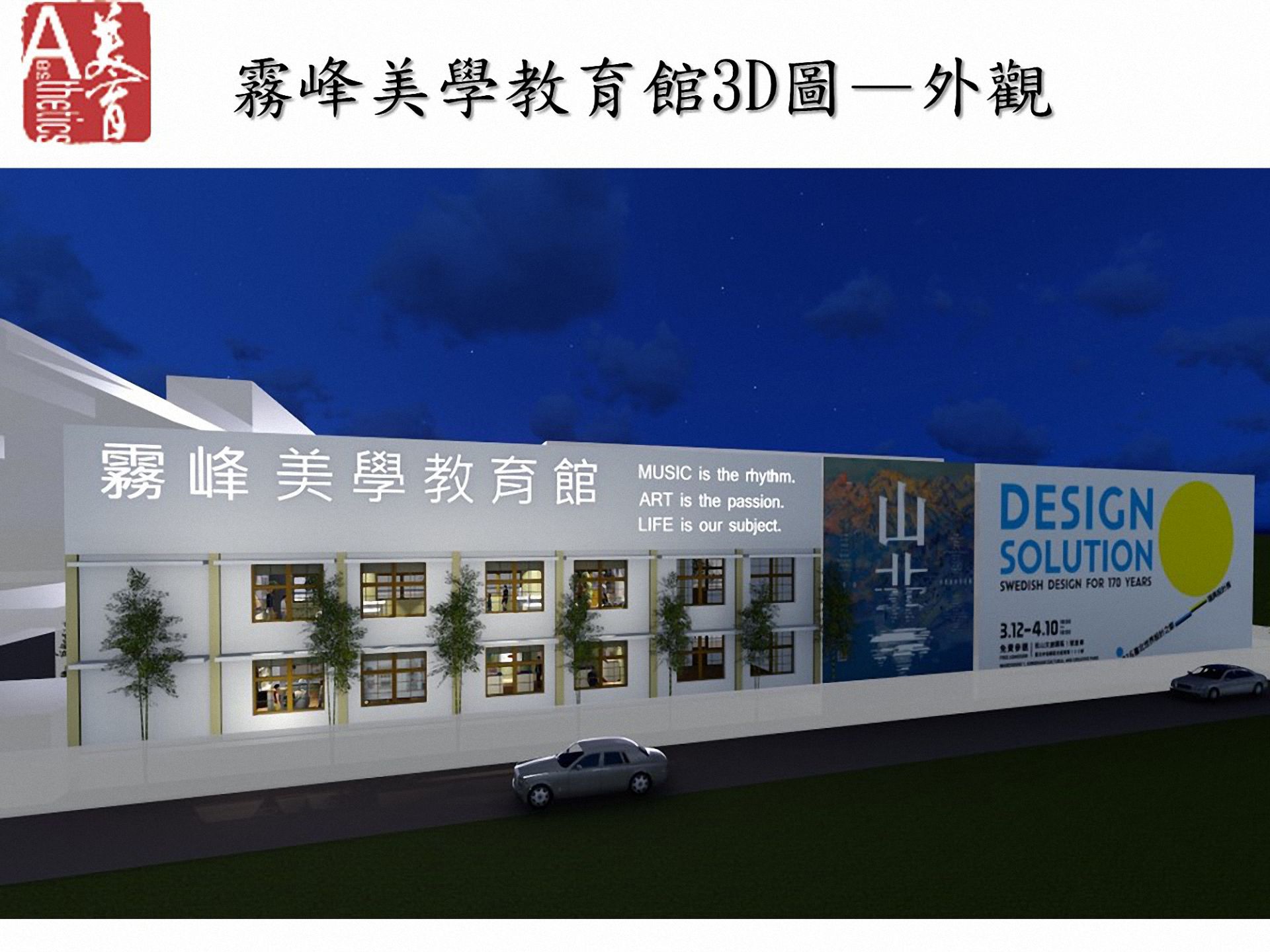

封閉式畫廊適合校園美感教育嗎?

因學生人數減少,閒置教室因而增加,多數集中在靠近校門口國中路這側,近路旁的閒置教室,在未經使用加上外環道通車後更形沒落,行經此處猶如廢墟。學校提出的原始計畫希望能將閒置教室改建為「美學教育館」,校方更已花一筆經費,將窗戶封掉隔絕戶外採光,打上室內投射燈光加空調控制,塑造成畫廊的形式。輔導團隊前來了解後,發現「美學教育館」的計畫過於龐大,也非屬於國中學校的任務;另一個更大的問題在於,「校園美感環境教育」推動的概念在於連結校園與自然或社區環境的關係,促成彼此的溝通與對話,校方將教室作為封閉式畫廊的作法,似乎背離了本項計畫的初衷。

|

|

|

|

|

|

|

|

「環境」、「美學」與「人文」的對話

輔導團隊將改造主軸重新扣連到「校園」、「環境」、「美學」的關係與對話上,四面皆鄰稻田的霧峰國中,春夏窗戶打開迎著陽光的是青綠的稻浪美景、秋收冬藏之際,映入眼簾的是層層金黃海波式的油菜花田。這些在未來應該不會消逝的稻田與周邊自然環境,就是美感環境教育成功的利基點。「天淨沙-秋思」中「古道、西風、瘦馬」、「枯藤、老樹、昏鴉」、「小橋、流水、人家」,出乎意外地符合霧峰國中的周邊環境,以此作為環境美感故事的串接,也獲得校方及設計團隊高度認同。

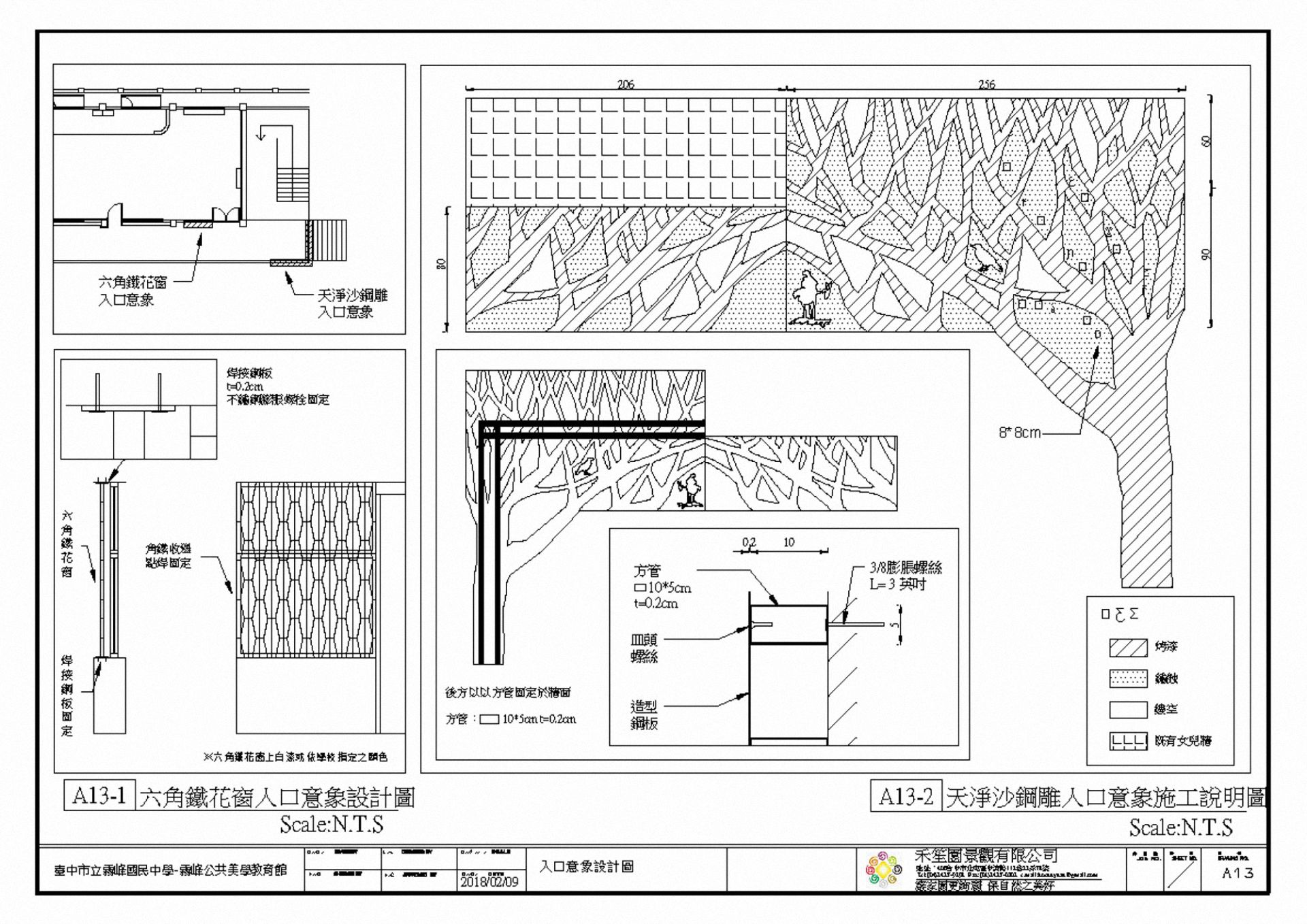

鄰近學校的圳溝與校門口慣行小徑,就是「流水」、「古道」的映照;在進入美感教室的走廊入口,以鐵板鏤空雕出樹影、昏鴉,鏽鐵質感與光影虛實變化,輔以「天淨沙」這闕詞的刻字,讓觀者感受到環境的氛圍。這些鏤空雕刻的符碼中,以「唐吉軻德」為原型的人像最是特別,它象徵國中生要開始接受西方典籍與思想,再者國中生在身心上都面臨人生新階段的展開,應該要勇往邁前,就像唐吉軻德有一份傻勁與拼搏的精神,為了真理不惜冒險與衝撞。多年後,回望來時路即使烙下傷痕,也為年輕的自己留下不可磨滅的刻痕與記憶。

|

|

|

|

「天淨沙」意象的重現

一樓的美育教室則做了大幅度的牆面與窗戶的拆除,讓空間通透,視野望向一大片油綠的稻田,同時也讓鋼板雕刻的烏鴉,隨著西沈夕陽映入室內。窗框與稻田、夕陽與昏鴉,宛若印象派的美麗畫作。連通兩間教室做成的公共開放露台,可作展示、授課、閱讀等多功能用途。天花板增設活動式展覽隔板,以及多功能組合桌椅的展櫃、烤漆玻璃白板等,讓使用機能更為開放多元。拆除的鐵窗與水泥圍牆,也重新改造成置物架與休憩桌面,舊有菱形鐵花窗框,更成為老物重生對話的美感主題。

新的美育教室辦的第一場活動,校長就為「天淨沙」譜上新曲,帶領同學一同吟唱,孩子在古道上,騎著單車、吹著西風上學;也許有天終將離去追求理想,經過這番洗禮,鄉愁會是一輩子的牽掛。這裡進行的課程也不只是寫生、畫畫,還包括尋找周邊土壤顏色的色彩學或是與霧峰農試所合作講解台梗稻米的培養與新生。孩子學習單上形容「故鄉,是一輩子的依靠」中,也為了此次校園美感教育計畫做了最成功的註腳。